「SDGs」って、最近よく目にしたり、聞いたりしますね。

まずは言葉の読み方と意味から、ゆっくり説明していくよ。

SDGsの意味は?

まずなんて読むの?という人もいるかもね。読み方をカタカナにしてみると、「エスディージーズ」。

SDGsは、長い英語を短く略した言葉。

Sustainable Development Goals →SDGs

「サスティナブル デベロップメント ゴールズ」という言葉の、頭文字をとってSDGsだよ。長い英語だけど、覚えて言えるようになったらちょいとかっこいい感じの言葉。

これを日本語にすると、「持続可能な開発目標」。

「持続可能」っていうのは、「続けることができる」という意味。

「開発目標」っていうのは、「こんなことを作っていこうねという目標」のこと。

つまり、「ずっと続けることができるような、良い世界を作ろうよ」ということ。

そしてこのSDGsでは、「誰一人取り残さない」ことが宣言されています。

この世界には様々な性別や人種の人がいて、それぞれがいろんな事情を抱えて生きている。その誰もが幸せになれるようにしよう、誰も置いてけぼりにはしないよ、ということです。

たしかに、それを実現するのはとても難しいことです。でも、それを目指してまずは目標を立てたことは、すごく大きな一歩ですね。

SDGsのGは「ゴール」でした。「スタートとゴール」のゴールです。目指すところってことだね。

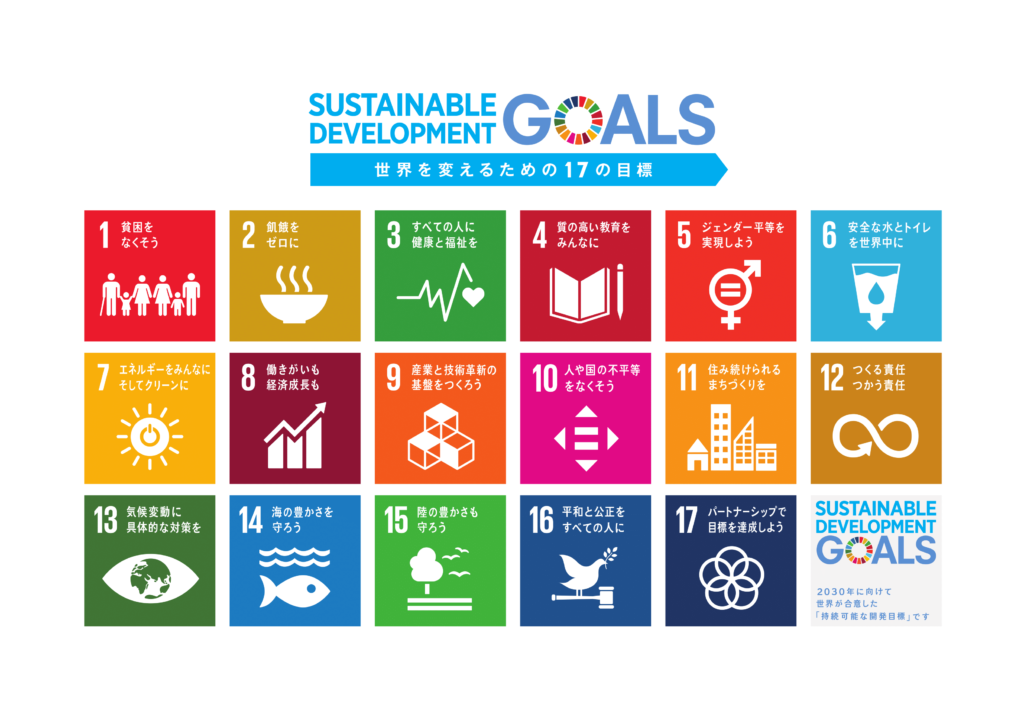

SDGsでは17のゴールが示されています。

ポスターやチラシでこの図を見たことがある人もいるかな。↓

この17個の目標について、一つずつ見ていこう。

17個って多いなあと思った人も、中身を聞くと「どれも欠かせない大事なことだ」と思うかもしれない。

SDGsの17個の目標

①貧困をなくそう

「貧しくて困っている」と書いて貧困。お金がなくて、食べるものや生活に困っている人は世界中にあふれている。もちろん日本にも。そうした人たちが働いてお金を稼げるようにしたり、事情があって働けない人たちがきちんと生活できるように助けるしくみを作っていくことや、豊かな人と貧しい人の差を埋めていくことを目指しているよ。

②飢餓をゼロに

飢餓というのは、長いあいだ食べ物が食べられなくて、とてもお腹がすいて苦しい状態のこと。貧困で食べ物が食べられず、死んでしまう人が世界中にいる。また、食べ物が買えないのではなくて、自然災害などで農作物(野菜や果物やお米など)が育たずに、食べ物がなくて困っている人たちもいるよ。そういった人たちに食べ物を届けて助けることも大切だけど、くり返さないために原因を解決することが本当のゴールだね。

③すべての人に健康と福祉を

福祉というのは、みんなが幸せで豊かに暮らせるように助けるしくみのこと。日本ではお年寄りや体が不自由な人を手助けしてくれる介護のサービスや、貧困や子育てで困っている人を助ける国のサービスなんかがある。こういったものが福祉サービス。でも、福祉が行き届いていない国や地域は世界中にある。それを解決できたら、苦しむ人を減らすことができるわけだね。

④質の高い教育をみんなに

質が高いというのは、内容(中身)がしっかりしている、レベルが高いということ。世界には学校もない地域がたくさんあって、文字が読めない人も大勢いる。教育がされないと、子どもたちは限られた仕事にしかつけず、貧困から抜け出すことができなかったりする。だから学校のない場所に学校をつくることや、「教育は必要ない」と考えられている地域に、教育の大切さを広めていくことも大事だね。

⑤ジェンダー平等を実現しよう

ジェンダーというのは、「社会がつくった性別」のこと。生まれた時の体の性別とは違うよ。たとえば、「家事や子育てをするのは女性」「男性は強く男らしくいるべき」というふうに、社会が勝手に性別に決まりごとをつくってしまうことがある。たとえば世界には「女性は子どもを産んで育てればいいから、教育は必要ない」と、学校に行かせてもらえない国もある。そういったことをなくして、男性も女性も平等な人間として幸せに生きていける世界を目指していくことが大事なんだ。

⑥安全な水とトイレを世界中に

日本は蛇口をひねれば水が出てくるけれど、それは日本中の地下に、水道がきちんと作られているから。世界には水道がない国がたくさんある。地面を掘って水をくみ上げたり、遠い池まで水をくみに行ったりしなきゃいけない。その水もきれいではなかったりして、飲んだ人が病気になって死んでしまうこともたくさんある。トイレも日本のように流せるわけではないから、たまったおしっこやうんちの菌が病気を引き起こすことがあるんだ。

水やトイレをきれいにすることは、人の命を守ることにつながっているわけだね。だからきれいな水を使える井戸や水道をつくるために、技術(つくる方法)やそのためのお金が必要になってくる。世界の国々で助け合うことが大切なんだ。

⑦エネルギーをみんなに そしてクリーンに

エネルギーというのは、車を動かすガソリンや、コンセントから送られる電気など、何かを動かす力を持っているもののこと。こういったエネルギーがないと私たちは生活ができないよね。でも世界には電気が使えない地域はたくさんある。また、エネルギーを生み出すにはいろいろな方法があるんだけど、環境に良くないものが出たりもする。たとえば火力発電は燃料(地球の地面からとれる石炭や石油)を燃やして電気を作り出す方法だけど、燃やした時に二酸化炭素(CO2)という地球によくないものが出てしまうんだ。エネルギーを世界中に届けることは大切だけど、そのエネルギーをクリーンに(きれいに)作り出す方法を考える必要があるよね。そのために、世界中で研究が進められているよ。

⑧働きがいも経済成長も

働きがいというのは、働いている人が「この仕事をやっていてよかった」と思えること。とても悪い環境で働かせられたり、たくさん働いても生きていくことができないような少ないお金しかもらえない人が世界中にいる。みんなが幸せに働けるようにすることが大事だね。それと同時に、経済が成長していくことも大切。経済っていうのは、物やサービスを売って、買って、使うという流れ。みんなも、誰かが作って売っている鉛筆を、お金を出して買って、使っているよね。そうやってお金が回っていくことで世界を発展させていくんだ。

⑨産業と技術革新の基礎をつくろう

産業とは、生活に必要なものを生み出すこと。

技術革新とは、技術(いろいろなものを作る方法)を革新(新しく進化させる)していくということ。

基礎とは、基本になる、支えになるもののこと。

つまり、これからもいろいろなものを生み出していけるように、新しい方法を考えたり進化させることが大切だから、その支えとなるしくみを作ろう、ということだね。

たとえばまだインターネットが行き届いていない地域にネットを準備したり、ものづくりがしやすい環境をととのえることで、地域の経済が発展していくよね。そうすると、貧困などの問題も解決できるかもしれない。産業と人の暮らしはつながっているからね。

⑩人や国の不平等をなくそう

日本に生まれた私たちは、きれいな水が飲めて、トイレがちゃんとあって、ご飯が食べられる。でもアフリカの別の国に生まれた赤ちゃんは、病気にかかりやすく、栄養が足りず、すぐに死んでしまう。同じ人間なのに、たまたま生まれた国が違っただけでこんなにも格差がある。(めぐまれている人と、そうでない人がいるということ)

また、人種や肌の色が違うだけでいじめや嫌がらせを受けたり、女性は教育を受けられなかったり重要な仕事につけないなど、同じ人間どうしで差別されることもたくさんある。そういった不平等(どちらかがえらくて、どちらかはそうでないということ)をなくして、どんな人もどんな国も平等に暮らせる世界を目指そうということだね。

⑪住み続けられるまちづくりを

長く健康で人々が暮らせる町にするためには、衛生的(きれいで病気などの菌が広がりにくいこと)な町を作る必要があるね。また、自然災害に負けない家づくりをすることも大事。貧困で苦しんでいる国は、強い建物がつくれずに災害のたびに多くの人が亡くなっている。また、電車やバスなどの公共交通機関を作って、体の不自由な人やお年寄りが長く暮らしやすくするのも大切だね。

⑫つくる責任つかう責任

責任というのは、自分で最後までやりとげる、どうにかするということ。物を作る人は、その物がどういうふうに使われて、どういうふうに捨てられるかを考えなければならない。それが環境や人々の暮らしに良くない使われ方だったら、そうならないように工夫する必要があるというわけ。

そして、物をつかう側にも責任はある。たとえば大量の食べ物をお店で買って、食べきれずに捨ててしまったり。こういう使い方は、地球や世界にとって良くないよね。ものを買う時には、それを正しく使う責任があるんだ。

⑬気候変動に具体的な対策を

気候変動とは、地球の天気の様子が長い時間をかけて変わっていくこと。「地球温暖化」って聞いたことあるかな。地球があたたかくなって、どんどん気温が上がっているという話。何十年も前、日本の夏はもっと涼しかったんだ。でも地球から二酸化炭素(CO2)を出しすぎてしまったせいで、どんどん地球温暖化が進んでいる。だから、具体的に(細かく何をするかを決めて)取り組んでいこうということだね。

⑭海の豊かさを守ろう

地球の70%は海。地球は地面がある場所よりも、海の方がずっとずっと多いんだ。そんな海がよごれてしまったら、海の生き物たちが暮らせなくなってしまったら…海からもらっている食べ物も減ってしまう。日本も海に囲まれているから、海を汚さないようにみんなで協力する必要があるね。たとえば最近は海にプラスチックのごみがたくさん流れて、海の生き物たちを苦しめている。たぬきの近所のお店のストローがプラスチックから紙のストローに変わったりしたんだけど、これも小さな工夫の一つ。

また、魚をとりすぎてしまうのも海にとっては良くない。海の生き物たちのバランスがくずれてしまうと、地球全体のバランスがくずれてしまう。そうすると、私たち人間もまた暮らしづらくなってしまうんだ。

⑮陸の豊かさも守ろう

同じように、陸上の生き物も守らなきゃいけない。人間が捕まえたり食べたりしすぎて絶滅(その生き物が一匹もいなくなってしまうこと)になってしまった生き物はたくさんいるけれど、これ以上そういう生き物を増やしてはいけない。そして陸の生き物たちを守るためには、森を守ることもすごく大事。人間が住む町を作ることは必要だけど、そのために森をどんどん削ってしまうと、陸の生き物たちのバランスがくずれてしまう。地球には人間以外の生き物がたくさんいることを忘れてはいけないんだ。

⑯平和と公正をすべての人に

日本にも犯罪はたくさんあるけれど、それでもかなり安全な国なんだ。世界には犯罪だらけで安全に暮らせない町がたくさんある。そして、悲しいことだけど世界には今も暴力があふれている。子どもが傷つけられる児童虐待や、政治のために人を傷つけるテロも暴力だね。こういった暴力を世界から減らしていくことはものすごく大切なこと。そのために犯罪や暴力を取り締まるしくみを国に作ったり、暴力が起こりにくい環境をととのえることが必要なんだ。

⑰パートナーシップで目標を達成しよう

SDGsで目指しているこれまでの目標を達成するために、世界の国々でしっかり協力していこうというのが、最後のゴール。政治や経済など、さまざまな面で世界中の国々が協力し合わなければ、これらの目標を実現することはできない。豊かな国も貧しい国も、大きな国も小さな国も、手を取り合って助け合おうということだね。

これが、全部で17個のゴール。

そう、世界は今、すっごく難しいことをしようとしているのです。

貧困や差別、暴力を世界からなくす、自然の豊かさを守って地球温暖化をとめる、口で言うのは簡単だけど、本当にそれを実現するのはものすごく難しい。

だからこそ「SDGs」という名前を付けて、それを世の中に広めて、みんなで取り組んでいくんだ。まずはそこから始まっていくんだね。

いつ誰がどうやって作った目標なの?

SDGsは、世界の国々の目標。

日本だけで考えて決めたことではなくて、世界の国々が長い間何度も話し合って決めた目標なのです。

「サミット」って聞いたことあるかな?

いろいろな国のえらい人たちが集まって話し合う会議のこと。

何を話し合っているかって言うと、SDGsのような「世界で協力して解決しなくちゃいけないこと」について話し合っているんだね。

国はたくさんあるけれど、地球は一つ。同じ地球の上で暮らしていく上で、協力しなきゃいけないことはたくさんある。

ひとつのマンションにたくさんの家族が住んでいても、「ゴミはここに何時までに捨てましょう」とか、「夜は大きな音を出さないようにしましょう」とか、みんなで守るルールがあるのと同じ。

地球が大きなマンションだとしたら、201号室のアメリカさんも、205号室の日本さんも、住人みんなで集まって会議をする。そして「このマンションをずっと長く住める良いマンションにするためにはどうしたらいいか」を話し合って、決まったのがSDGs。

そしてこの話し合いは、実はずっと前から、何度も何度も行われているのです。

SDGsという名前で正式に話し合いが決まったのは2015年。

でも実は1990年代から、世界が目指す目標について話し合いが行われていました。

何度も話し合う中で目標が増えたり変わったりして、やっと2015年に完成したのがSDGsというわけ。

そのあと日本が何をしたかというと、SDGsを国内で進めていくための準備。

「はいじゃあ明日からSDGsがんばっていきましょうね~」と言っても、それは難しいですよね。

だからまずは日本のえらい人たちで集まって、SDGsをどうやって実現していくか話し合って計画を練る。そして都道府県や会社、いろいろな団体(チーム)と協力して少しずつSDGsを進めていく。

そうして私たちは少しずつ学校で話を聞いたり、テレビで見たり、SDGsについてのイベントやキャンペーンを見かけたり。

こうして今は多くの人がSDGsを知ることができました。

でも、「みんながSDGsを知っている」ということと、「SDGsが達成できた」ということは全然違うよね。

そう。SDGsはまだ始まったばかり。目指すゴールまで、これから世界のみんなで頑張っていくところなのです。

え~、そんなに時間がかかったのに、まだ始まったばかりなの?と思うかもしれない。

「良い世界をつくるためには何をしたらいい?」という質問に答えるのは、とても難しいね。だって決まった正解はないもの。

だからこれだけの年月がかかったし、これからもたくさんの時間をかけて考えていく必要があるんだね。

「良い世界をつくるためには何をしたらいいか」を、世界のえらい人たちや、たくさん勉強してきた専門家や学者の人たちが長い時間をかけて考えてきた。

その答えがSDGsなんだけど、これも絶対に正解かなんて分からない。

今の世界が出した答えがSDGs。でも世界は日々変化していくよね。そこに生きる人々が変化していくから。

世界が変わっていけば、「良い世界をつくるためには?」の答えも変わってくる。

だからこれからも世界の話し合いは続いていくんだ。

私たちに何ができる?

私たちはその話し合いに参加することはできないけれど、ニュースや新聞を見て、何が話し合われているかを知ることはできる。

そうすると、「良い世界をつくるために必要なことは何か」を知ることができる。

今日知った17個のゴールは、いま私たちが良い世界を作るためにはあの17個のことが大切だってこと。

そう思って世界を見渡したり、生活をしてみると、「地球もまだまだだな~」と思うんじゃないかな。

きっとそれが、自分の生き方を考えていく第一歩だとたぬきは思うのです。

そして自分にできそうなことに気付いたら、挑戦してみる。たとえば「食べない、使わないものはムダに買わない」「ごみを捨てる時はきちんと分別する」「環境にやさしい商品を選んで買う」とかね。

SDGsについて勉強した君は今、「世界を良くする方法」を知ったとも言える。それはけっこうすごいことなのです。

もし君が子どものうちに「世界を良くする方法」について、考えたり調べたりしたならば、きっと最高の大人になれるんじゃないかってたぬきは思っている。

30年後、この世界はどうなっているだろうか?今より良い世界になっているだろうか?

それは今の私たちにかかっているのかもしれないね。

今回のテーマはSDGsでした。それではまた~